拜香地、拜在都,望丛都祠,嗬嘿,杜宇,鳖灵呦…… 古老的望丛民歌,唤醒遗存千年的片羽吉光,吸引着人们踏上成都平原这片广袤土地,探索扑朔迷离的古蜀文明。一部文明史,半部记文献,半部藏河山。

源远流长、博大精深的中华文明是中华民族独特的精神标识,它奔腾在血脉中,复刻在传承里。如何让古老的中华文明焕新增彩,在百姓心中“活起来、亮起来、燃起来”?如何使湮没数千年的文明从典籍传说回归大地人间,以真实可感的视听触觉走进大众?这一直是人们与时俱进、持续探索的命题。

《寻古中国·古蜀记》从文博工作者的视角,把考古探索和文献研究有机结合起来,并结合XR+、自由视角、大场景3D扫描等新技术的使用,绘制出“追终慎远、寻古溯源”的精神图谱,为纪录片创作范式提供了新解法。

行者无疆,破译古蜀之秘“蚕丛及鱼凫,开国何茫然。”李白笔下的蜀道,虽难于上青天,却难以阻碍文明的触角不断延展,冲破巴蜀山峦,传至五湖四海。文明星火究竟如何照亮洪荒,一直令人心驰神往。几十年来,考古工作者们苦苦追寻着问题的答案。

而这一次,人们入蜀,来寻景,来寻诗,更来寻史。

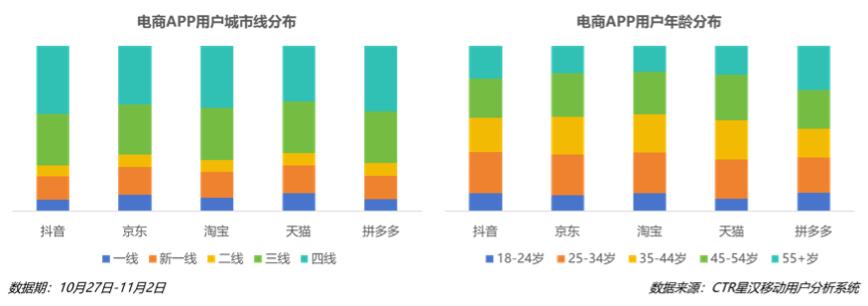

《寻古中国·古蜀记》对成都平原八大史前古城遗址重新进行实地探寻,披露了2022至2023年考古最新成果,将古蜀文明从开拓走向繁荣的悠长故事娓娓道来:开篇《古蜀之源》来到茂县营盘山遗址,随古蜀先民重走迁徙之旅,首次复原古蜀人容貌、重现古蜀人生活,生动呈现了古蜀先民的生产生活图景,聚焦洒向成都平原的第一道文明曙光。

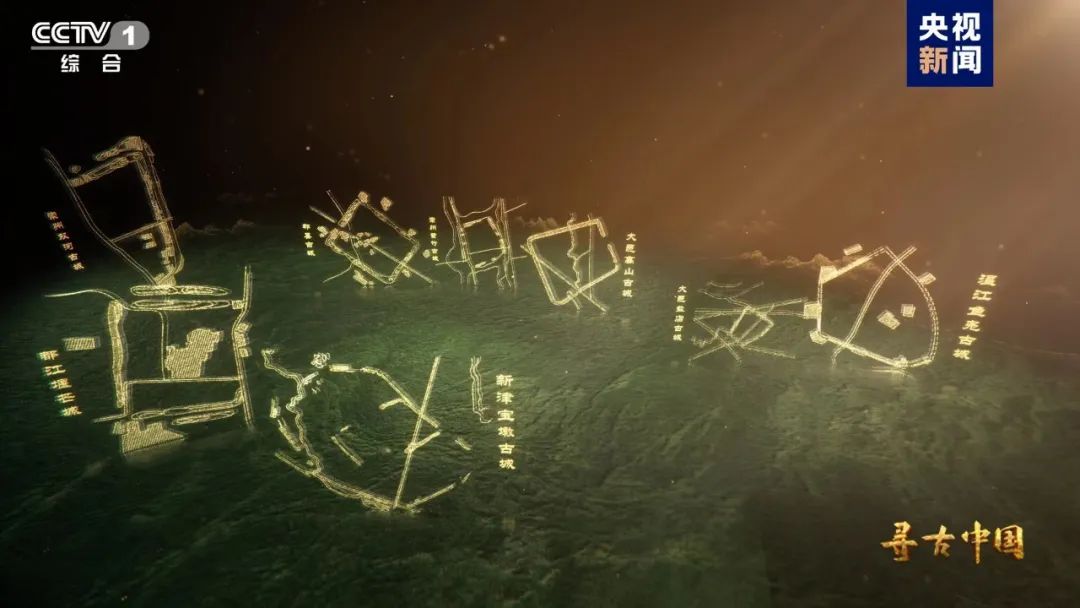

《悠悠宝墩》篇则将目光投向高山古城和宝墩古城的深入发掘,回答了八座史前古城为何矗立于成都平原的疑问,通过风俗的隔空传递将地域连线,得到一条横贯东西的文明传播链,揭开了族群认同的情感依附与文明记忆之奥秘。

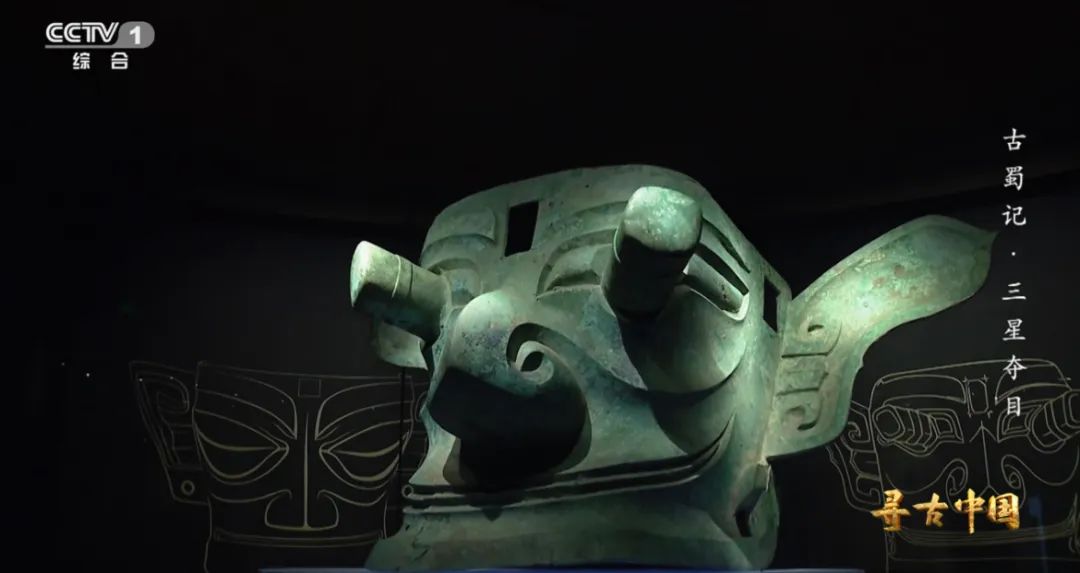

“沉睡三千年,一醒惊天下”的《三星夺目》篇,翻开了一部由青铜浇筑的“无字”史书,介绍三星堆遗址的文物发掘脉络,将三星堆文明的奇幻瑰丽和中华文明的多元一体描绘得淋漓尽致。

《璀璨金沙》篇从频频见诸于世的“太阳神鸟”图案出发,将金沙遗址数万件珍贵文物的渊源悉数呈现,揭开古蜀留给今人的“时光宝盒”,诉说王朝的更迭与文明的缘起。

最后,完结篇《再续华彩》解开古蜀国这一开明王朝的神秘面纱,凸显了它的雄心勃勃和强盛一时,阐释了它对中原文化及中原礼制的认同与追求。

公元前316年,秦并巴蜀,秦国将古蜀国纳入秦国版图。古蜀国虽然退出了历史舞台,但古蜀文明却和中原文明实现了融合发展,影响延续至今。

一路辗转,行者无疆。《寻古中国·古蜀记》节目组探访了13座博物馆、12座考古遗址,跨越10000多公里,足迹遍布四川、甘肃包括成都、都江堰、兰州在内的9个区市。

经过多地跋涉与几代考古人焚膏继晷,终于让无数古蜀先民走出历史,与今人重逢在博物馆,初遇在山海间,相见于荧幕前。

多重视角,守护历史植被岁月如流,山川河流依旧。先民遗留下来的奥秘,却在尘土的掩埋下,变得更难甄别。为了更科学、严谨地带领观众回溯时空,《寻古中国·古蜀记》围绕“古迹、古籍、古物、古人”等线索,采访了26位来自中国社会科学院、四川大学考古研究院等专业机构院校的专家学者。“太阳神鸟”“青铜立人像”“大型立人神兽”等50件珍贵文物,在详尽的诠释中焕发新生;《蜀王本纪》、《淮南子》、《蚕经》等12部经典古籍,在细致的解读中回望历史。

以“太阳神鸟”这一标志性图腾为例,影片先介绍“太阳神鸟”金饰现世过程,全方位、多角度地带领观众近距离接触文物,再结合金沙遗址博物馆馆长朱章义的讲述,阐释“4”与“12”两个数字的特殊象征义,从而引出《山海经》中对“金乌负日”典故的记载。环环相扣,连贯起一件件趣味性、说服力并存的文物解密过程。

与此同时,视角的多元化,还体现在建构巧妙的叙事结构上。历史文化纪录片包含了对历史故事、文物发掘等多项内容的影像化表达,但绝不仅仅是事无巨细、平铺直叙的“记录”与“复刻”。《寻古中国·古蜀记》遵循历史时间性与地域文化集群,落实到每一集中,虚实结合、管中窥豹、时序变形等视听手法的应用,往往更能强化纪录片的趣味性与观赏性。在实地探索古蜀道片段,镜头先对准正在勘探的万娇团队,展现今人再访金牛道的情景;沉浸式体验与生动讲解,让历史遗迹瞬间鲜活起来,有趣可感。在古今对照的视角转换中,在恢弘大气的旁白注解下,受千年历史洗礼的山河大地,在影片中拥有了触达观众内心的力量。

科技赋能,重塑古代叙事在拍摄旅程与多元视角之外,《寻古中国·古蜀记》以创新为制作支点,秉持“思想+艺术+技术”的创作理念,充分利用科技手段为叙事加持。“千载丝绸路,桃花开蜀锦。”

一片小小的丝质碎片,如何勾连起古蜀王教民务农的远古记忆;竹骨泥墙,分层筑夯,劳动人民是怎样因势利导,创造出令人叹服的水利工程;种植水稻粟米,养家猪捕河鱼,古蜀先民是否像想象中一样,过着缫丝养蚕、耕作捕猎的生活……这些引人遐想的画面,在《寻古中国·古蜀记》中均被还原。

为完整重塑古代宏大场面,《寻古中国·古蜀记》首次运用不同于传统XR技术的“XR+”拓展现实技术,以电影级标准完成场景制作,实现了超高质量的可视化实时动态虚拟场景,把分散游离的历史线索串联起来,重现今人对过去的推理性建构。以《悠悠宝墩》片段为例。

一马平川的成都平原,曾饱受洪涝水患的侵害。高山、宝墩等八座古城,分别坐落于喜怒无常的河流岸边。在今天,恐怕很难想象古时“洪涝”灾害发生的情景。而影片恰如其分地利用科技手段,弥补了观众对画面感的缺失。它以通俗易懂的具象化手段,传达出两种不同的河流状态:当它温顺时,百姓开荒种田、加固城垣;而当它肆虐时,人们无奈徙转高地、背井离乡。

同时,为使观众更近更好地观赏文物细节,片中融入全新6Dof算法的自由视角拍摄技术,通过对文物进行360度环绕体采集,突破传统的物理空间限制,呈现出三维任意视角漫游式的自由视角画面,实现了动态流转、甩尾穿越等画面效果。于是我们看到,“场景”活起来了,“人物”活起来了。技术的赋能,使得文物被“放大镜”式巨细无遗地展露在观众面前。一个个杯盏酒樽,一道道清晰纹路,向观众诉说着数千年前的人们何以为居,何以为食,又何以为行。

鉴往知来,绘制文化传承新图谱一次次无奈迁徙,一次次草衰风狂,一次次荒野开拓,一次次炊烟新起……这是古蜀国的兴衰历程。作为《寻古中国》的系列节目之一,《古蜀记》不过是漫长探索旅程的一座驿站。

无数年青灯黄卷,几代人皓首穷经。中国考古学跨过百年,踔厉笃行,不断解答、丰富着“我们是谁?”“我们从何而来?”等重大议题。

中央广播电视总台大型系列纪录片《寻古中国》,不仅是以年轻化风格讲述文明故事的电视语言,更是新时代大众媒体对中华文明探源工程一系列成果的最新展现。寻古溯源,是为了知晓自己“从何而来”;贯通古今,是为了寄望将要“向何方去”。五千年,风雨沧桑、石破天惊。古人瑰丽的想象、生存的智慧,以及开天辟地的决心与气魄,令后世惊叹,更给予我们自信与力量。《寻古中国》之《古蜀记》正是要为这份文明硕果赐予腾飞的传播翅膀,满怀着希望,坚定地走向未来与远方。